Turín, abril de 2011. En un aula de escuela primaria un maestro imparte una lección de literatura. El tema es la poesía de Giosuè Carducci. Mientras, sus alumnos susurran; comparten la noticia de la muerte de Emilio Salgari. De improviso, cuatro de los muchachos abandonan la clase. El maestro los increpa, colérico: “Garrone! Bottini! Derossi! Franti! ¡Regresad de inmediato!” El llamado es en vano. Los muchachos se marchan para acudir al sepelio de Salgari.

Ese incidente no proviene de las páginas de un libro de historia, sino de aquellas de Sweet Salgari, una novela gráfica creada por Paolo Bacillieri sobre la vida del autor veronés. La escena mencionada da la medida del profundo simbolismo de la obra: el autor estudiado -Carducci, Premio Nobel en 1906– famosamente calificó a Salgari como “escritorzuelo fanfarrón, de demasiados adjetivos y poca literatura.” Garrone, Bottini, Derossi y Franti son personajes de Corazón, de Edmundo D’Amicis, otro contemporáneo sólidamente implantado en el canon del que Salgari estuvo siempre excluido.

Esa exclusión se acentuó incluso al final de su vida. Carducci y D’Amicis fallecieron universalmente admirados y a sus funerales concurrió la élite política e intelectual de su época. Salgari se suicidó sin que su desaparición diese apenas lugar a enaltecimientos. A su modesto funeral asistieron sus jóvenes lectores, usualmente de extracción popular. Bacilieri subraya esa contradicción como lo hará con otras tantas, inherentes a la vida del creador de Sandokán. El resultado de su visión posee un notable impacto emocional. Devela la faceta humana de Salgari, un ser aprisionado en la intersección de fantasía y realidad.

La paradoja salgariana

En el destino de Salgari se conjugan dos elementos contrastantes: de un lado, una vida prosaica, plagada de obstáculos insalvables; del otro, una imaginación privilegiada, naturalmente volcada hacia lo exótico y lo desconocido. Regido por una incompatibilidad tal, no es extraño que sus acciones estuviesen marcadas de profundas discordancias. A ojos de sus contemporáneos, las mismas pasaban por extravagancias o vanidades. A los suyos propios, respondían sin duda a una íntima, esencial lógica.

En Sweet Salgari ese contraste es obvio desde el inicio. Las primeras imágenes corresponden a la ciudad de Turín, identificable por su arquitectura -la Mole Antonelliana, el Palacio Carignano, la Plaza San Carlo. La época es el inicio del siglo XX, como se puede colegir de vestimentas y de objetos. Los textos en las viñetas, sin embargo, refieren un tiempo y un espacio distintos: tomados de Los misterios de la jungla negra, describen el delta del Ganges, en la India. Esa elocuente superposición -reiterada con el mismo efecto en tres ocasiones más (p. 31, 61 y 147)– confronta al lector, pronta y visceralmente, con la paradoja salgariana.

Gradualmente, del centro histórico de la ciudad y de los rostros de sus clases acomodadas, la novela se proyecta hacia las barriadas proletarias, más allá del puente Umberto I, cruzando el Po. Allí en una modesta casa adosada, aparece por vez primera (p. 14) un espacio de trabajo. Se trata de un escritorio, pleno de libros, revistas y documentos. En torno a él, todo sugiere un ambiente calmo y doméstico. Un gato duerme en la silla, un loro se balancea en una percha. En las paredes cuelgan espadas e instrumentos musicales. Cerca se vislumbra una máquina de escribir y una taza vacía.

Pocas viñetas antes, una discreta cartela ha anunciado que nos hallamos en Turín, a veinticinco de abril de 1911. Es evidente por tanto, que el sosiego de la habitación es tan solo apariencia. Ello se confirma cuando, dentro de una serie de planos de detalle, se observa, sobre una hoja manuscrita, una pluma partida en dos –tangible evidencia del famoso gesto con el que Salgari concluyó su vida de escritor.

Momentos definitivos

La narrativa parte así literal y metafóricamente, de una ruptura. Cuando Salgari aparece poco después, lo hace como una sombra, de perfil y luego de espaldas al lector (p. 18). Apacigua una disputa entre sus hijos Nadir y Romero –muchachitos de escuela, aún de pantalones cortos. Los acompaña hasta la estación del tranvía. Antes de despedirse, entrega a cada uno cinco liras. Es una suma considerable. Sólo Romero, el menor de los hermanos, sospechará de esa dádiva, evocando la figura del padre. El tratamiento de ese momento sobrecogedor (p. 23) es un ejemplo de la mano maestra de Bacilieri.

Tres áreas paralelas dominan la página. La primera, amplia, es la imagen mental de Emilio en un tranvía, evocada por Romero. La segunda, una serie de cinco viñetas que se inicia con la moneda en la mano del niño, prosigue con su rostro en expresiones sucesivas –satisfecho, incierto, atemorizado– y se cierra con un golpe que, propinado por su hermano, le hace emerger de su ensimismamiento. La tercera área, cuya acción transcurre simultáneamente a la de Romero, está compuesta de cuatro viñetas; en ellas Salgari aparece de perfil, caminando y meditando mientras fuma.

De esos dispares elementos surge una honda harmonía de sentido y de tiempo. Contribuye a la misma la mesura con que las emociones de los personajes están representadas. El rostro de Salgari constituye, en particular, un espacio crucial; en él, Bacilieri exterioriza las emociones que sustentan la historia. Ello ocurre en función de una admirable economía de medios, incluso en los momentos de mayor tensión.

Luego de que sus hijos parten, Salgari se encamina hacia una boscosa colina. Durante ese trayecto su presencia destaca por una escrupulosa tradicionalidad. Lleva traje, sombrero, impermeable y bastón; despliega una urbanidad impecable. La paradoja reside, desde luego, en que ese hombre pulcro, atento y perfectamente burgués, lleva en uno de sus bolsillos una navaja de afeitar. Con ese instrumento cometerá un hara-kiri cruento. Un suicidio descrito por el especialista italiano Rolando Jotti como “una muerte elaboradísima, casi barroca, incluso religiosa, de acuerdo a los ritos orientales tantas veces narrados de la pluma del escritor”.

Esa muerte no llegará sino hasta la página 130; en el intervalo, el agonizante Salgari rememora su vida en sucesivos flashbacks. ¿Por qué elegir tal estructura? Un párrafo de Edouard Levé –autor y suicida él mismo-, parece pertinente al respecto:

Tu suicidio se ha convertido en el acto fundacional… Tu segundo final cambió tu vida a ojos de los demás. Eres como el actor que, al final de la obra, con una palabra final, revela que es un personaje distinto a aquel que parecía estar representando.

La interrogante que resuena en las páginas de Sweet Salgari –jamás expresada directamente, si bien por doquier sugerida– es simple: ¿quién fue en verdad Emilio Salgari? Partiendo del acto fundacional de su suicido, Bacilieri no ofrece respuestas; crea, empero, un universo temático que altera la placidez de la densa leyenda que ha prosperado en torno al autor.

La ficción como destino

Esa leyenda, desde luego, no ha emergido tan solo de un exceso de entusiasmo de sus admiradores. La voluntad del propio Salgari jugó en ella un papel determinante. Durante toda su vida se apropió de lo imaginario, tanto en su biografía como en sus novelas. El episodio clave de ese uso ocurre tempranamente: aún adolescente, Salgari decide convertirse en capitán de gran cabotaje, dejando de lado la actividad de su padre, modesto comerciante de tejidos.

Arriba así al Real Instituto Náutico Paolo Sarpi, de Venecia. Allí, la divergencia entre sus afanes y sus logros emergerá por vez primera, drásticamente. En 1881, se ve obligado a abandonar sus estudios; brillante en geografía e italiano, es incapaz de aprobar otras asignaturas, como trigonometría, astronomía y navegación. A pesar del fracaso, Salgari afirmará luego que se ha graduado y utilizará, habitualmente y por el resto de sus días, el apelativo de capitán.

El episodio veneciano no aparece en las páginas de Sweet Salgari. El contraste entre deseo y aptitud estará, en su ausencia, sugerido por un incidente ficcional (p. 3-57): presumiblemente luego de su salida del Instituto Náutico, un joven Salgari intenta alistarse como marinero. Consigue tan solo que, en medio de la noche, los tripulantes le roben su dinero y lo abandonen, dormido, en una playa cercana. Bacilieri subraya así el temperamento singularmente quijotesco de Salgari. A una visión y un empeño extraordinarios se aúna una persistente carencia de sentido práctico.

Otro episodio, basado en hechos reales, termina de delinear esa dualidad (p. 61-67): años más tarde, luego de que Salgari se ha convertido en periodista en su nativa Verona, un colega, Giuseppe Biasioli, denuncia lo inexistente de su título de capitán en una nota publicada el periódico L’Adige:

¿Capitán de mar? Querrá usted decir grumete, porque lo conocí en una ciudad costera en la que, en tal condición, probablemente era blanco de las patadas y de los bofetones de los marineros.

Ante la ofensa -curiosa mezcla de denuncia verídica y de insulto- Salgari no solo no admite yerro alguno sino que reta a Biasioli a duelo. Éste asume poseer ventaja sobre su adversario -de corta estatura y aparentemente falto de talento para el combate. Craso error. Al primer molinete, Biasoli cae herido; Salgari se revela un consumado espadachín. Clamará luego haber aprendido ese arte en tierras lejanas; lo ha hecho en realidad de mano de un gran maestro –Agesilao Greco- durante repetidas visitas a un gimnasio.

Hados contrarios

El duelo con Biasioli deja en Salgari, a más de la satisfacción, la experiencia de seis meses de cárcel. Ello no impedirá que continúe su carrera de novelista. En 1892 arriba a Turín, ciudad en la que habitará hasta su muerte, con apenas un breve interludio genovés. Poco a poco, sus obras le ganarán celebridad. En 1897, una de sus admiradoras, la Reina Margarita, le concederá el título de Caballero (p. 85-91).

Para entonces, los lectores lo aclaman y las mayores casas editoriales -Paravia, Bemporad, Donath- ambicionan sus servicios; su remuneración por los mismos, si bien nada desdeñable para la época, lo obliga a laborar, en sus propias palabras, “como un galeote”. Fumando cien cigarrillos al día, acompañados de vino de Marsala, Salgari redacta cuartilla tras cuartilla con apremio incesante; debe cumplir con la obligación, impuesta por contrato, de publicar tres libros al año.

A pesar de la premura, no abandona la honestidad de su método: cuando no se halla en su escritorio, se encuentra ciertamente en las salas de lectura de la biblioteca pública de Turín. Allí se documenta con celo y exactitud extremas, sobre los aspectos más mínimos relacionados a sus novelas. Menciona al respecto el especialista Mario Spagnol:

os viajes del capitán Salgari ocurrieron entre las costas de las bibliotecas. Los hábitos y las costumbres de los pueblos, la flora y fauna exóticas, los paisajes inusitados, los fenómenos meteorológicos, las extrañas disposiciones de la naturaleza, los fragmentos del mundos distantes, Salgari los recogía de libros y de periódicos para clasificarlos cuidadosamente.

Basilieri insiste en esa laboriosidad en ocho viñetas, una a página parcial, siete a página completa, con las que transporta al lector al espacio de trabajo de Salgari –entrevisto, vacío, en la página 14, en transformación constante a medida que los años pasan y sus circunstancias de trabajo y de familia cambian. Detalles como revistas, panfletos y documentos dan la medida de un trabajo intelectual que contradice la superficialidad a menudo reprochada a Salgari por sus detractores.

Del inmenso éxito de las obras así creadas medran, principalmente, quienes las publican. El autor las produce bajo una pobreza que se incrementa a medida que los años pasan. Se ha asumido que ello se derivaba exclusivamente de la explotación por parte de sus editores, hecho referido directamente por Salgari en una de sus notas de suicidio. Con la publicación, en 2011, de la biografía Emilio Salgari, la macchina dei sogni, (Emilio Salgari, la máquina de los sueños) de Claudio Gallo y Giuseppe Bonomi, las razones de su penuria emergen más complejas, implicando además su ya mencionada ausencia de sentido práctico.

A principios de 1911, mientras la ciudad de Turín se prepara para la inauguración de la Feria Mundial de ese año, Salgari y su familia se hallan en una situación dramática. Luego de cuatro mudanzas sucesivas, habitan en la barriada popular de la Madonna del Pilone. El dinero es escaso. Fátima, la hija mayor, sufre de una tuberculosis avanzada que causará su muerte tres años más tarde. Al momento, sin embargo, la condición más apremiante es la de Ida, la esposa de Salgari y madre de sus cuatro hijos. Por algún tiempo ha mostrado violentos síntomas de inestabilidad mental; el 18 de abril, es declarada demente.

Salgari carece de medios para asegurarle una clínica privada. El 19, por tanto, se la conducirá al manicomio de Collegno en calidad de indigente. Tal será el preludio inmediato y directo del suicidio de Emilio, ocurrido seis días más tarde. Otro antecedente, menos conocido, es acertadamente remarcado por Bacilieri: el 13 de abril, el periodista y explorador italiano Augusto Franzoj se quitaba la vida. Como puntualiza el escritor Lorenzo Mazzoni, “su figura ha inspirado muchísimas de las aventuras literarias de Emilio Salgari, su contemporáneo”.

Franzoj es el aventurero por excelencia, que ha vivido aquello que a Salgari le ha sido dado tan solo imaginar. A pesar de ello, culminará sus días no en la gloria de lo exótico sino en el jardín de su casa, en un suburbio turinés, disparando simultáneamente dos pistolas apuntadas a las sienes. La noticia del suicidio de Franzoj, ampliamente difundida por los periódicos de la época, ciertamente ha alcanzado a Salgari. Bacilieri lo muestra visitando su tumba, fumando en un trance meditativo. (p. 128) La imagen da paso a un doble flashback, en el que un joven Salgari recibe de su futura esposa el pésame por la muerte de su padre, también suicida. Es la última transición antes de retornar al final de su propia existencia.

Bacilieri no ahorra al lector los duros detalles del descubrimiento del cadáver (p. 131-137), ni de su traslado a las salas del Instituto Médico Legal. Allí, un galeno –el célebre Mario Carrara- anuncia a sus estudiantes que el peritaje forense del día tendrá como objeto el cuerpo del célebre autor (p. 138-139). Esos hechos, estrictamente históricos, sirven de contrapunto a las páginas finales del libro, en las que Bacilieri despliega un virtuosismo pleno de alusiones y a momentos poético.

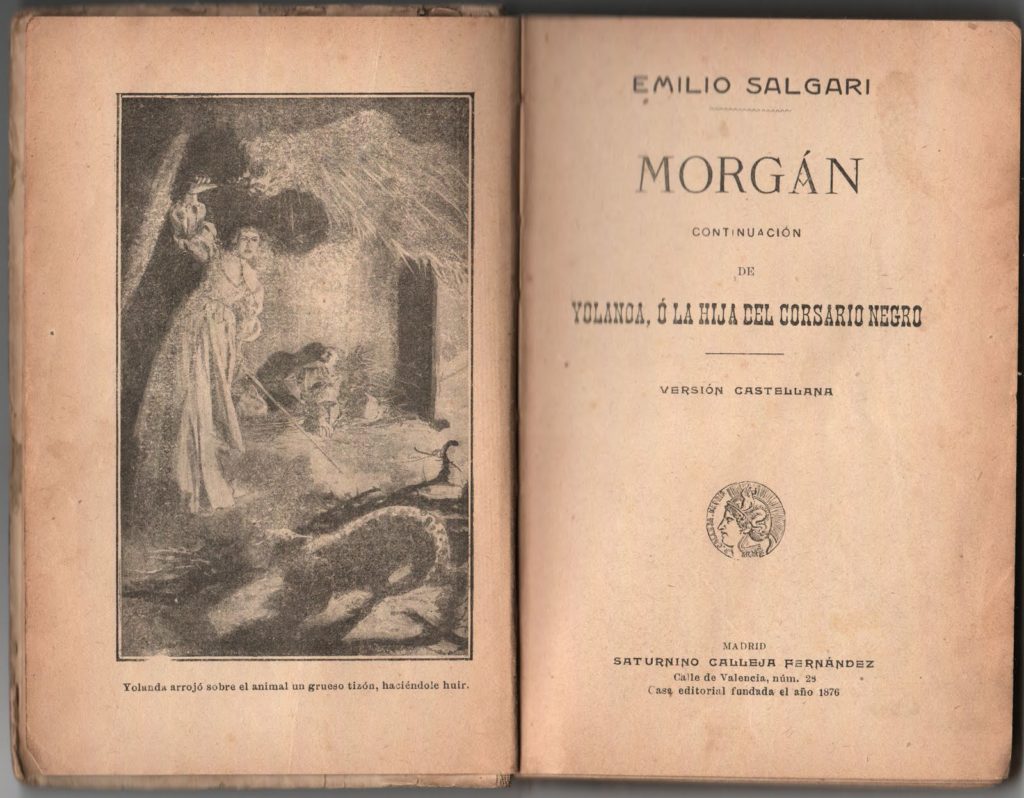

Se ha mencionado ya la escena en la que los estudiantes abandonan la escuela para acudir a su sepelio (p. 140). Más adelante, luego de un interludio en el que se perfila una cuestionable posteridad –la intensa explotación de novelas falsamente atribuidas a su ingenio (p. 144)– se inicia el cortejo fúnebre. Avanza el mismo por las calles de Turín, directamente hacia un objetivo de fantasía, el centro de la Exposición Universal. Al mismo tiempo, las imágenes en las viñetas empiezan a estar acompañadas por el texto del que quizás sea el más famoso pasaje de las novelas de Salgari, las líneas finales de El corsario negro. (p. 147-152)

Esas palabras, que incluso Norberto Bobbio encontró admirables, resuenan largamente después de que se ha cerrado Sweet Salgari. Entrañable homenaje a un hombre cuyo legado encarnó para tantos la verdad de los versos de Emily Dickinson: “No hay fragata como un libro / para llevarnos hacia tierras lejanas, / ni caballos como una página / de poesía que cabriola. / Es travesía que puede tomar el más pobre / sin la opresión de un precio; / cuán frugal es la carroza, / que transporta hasta las estrellas/ al alma humana”

nació en Pelileo, Ecuador, en 1971. Es autora de La Flama y el Eco: ensayos sobre literatura (2009); Mejía secreto: facetas insospechadas de José Mejía Lequerica (2013), Anatomía de una traición: la venta de la bandera (2015), Dolores Veintimilla, más allá de los mitos (2015), y de la edición crítica de las obras de Dolores Veintimilla (2016). Reside en Nueva York.

Como hacer para conseguir sus publicaciones